Los análisis sobre el poder y sus facetas respectivas colocan a Hannah Arendt de entre las pensadoras más audaces del siglo pasado. No es descabellado ver en sus textos algo más que un estudio crítico. Quizá son una confesión de los excesos ilustrados, esa voz en primera persona que evidencia de las infamias del siglo XX: un testimonio que, al cabo de unos años, devino en testamento del XXI.

Por: José Miguel Moreno Carrillo 1

Con un filo que no discrimina ni tiembla, la espada de Damocles se cierne sobre el poder, no como adorno, sino como una inevitable profecía. Así cayó sobre cabezas tan diversas como la del megalómano control de Hitler, el saqueador Mobutu Sese Seko, el guillotinado Luis XVI, el sanguinario Idi Amín Dadá (el carnicero de Uganda), el déspota Bashar Al-Ásad, el extravagante delirio de Gadafi, la férrea mano de Pinochet, el colosal dominio de Stalin…

¿Qué se esconde detrás de la mirada severa de la analista del mal? ¿Qué temores habitan tras el intelecto formidable que se atrevió a mirar de frente al horror del siglo XX? Cuando pensamos en Hannah Arendt, imaginamos a la filósofa impasible, la teórica de mente glacial que diseccionó los horrores del totalitarismo con la precisión de un cirujano. Pero, ¿y si esa distancia, esa famosa objetividad, no fuera más que una armadura forjada en el fuego del exilio? ¿Y si su obsesión casi febril por definir, categorizar y diferenciar la violencia del poder no fuera un mero ejercicio intelectual, sino el eco de un grito personal, una forma desesperada de imponer un orden lógico al caos que la expulsó de su mundo y aniquiló al de tantos otros? Propongo una lectura audaz, casi herética. Sus escritos sobre la violencia no son un tratado sobre el mundo, sino un espejo de sí misma, un mapa de sus miedos, sus heridas y su inquebrantable, casi aristocrática, fe en la razón frente a la furia irracional.

La verdad es simple y, a la vez, profundamente incómoda. Para entender a la mujer detrás del icono, debemos leer su obra Sobre la violencia, no como una ventana al exterior, sino como un diván. En su separación meticulosa de conceptos, su desdén aristocrático por quienes glorifican la fuerza bruta y su insistencia en la naturaleza instrumental de la violencia, Arendt nos está hablando en clave. Nos está contando la historia de una judía refugiada que lo perdió todo a manos de una violencia burocrática, impersonal y absoluta, y que dedicó el resto de su vida a construir una fortaleza intelectual para que la barbarie, al menos en el papel, jamás pudiera confundirse con la gloria o la legitimidad del poder.

Ahí está su piedra de Rosetta personal, la distinción que lo explica todo, “el poder siempre precisa el número, mientras que la violencia, hasta cierto punto, puede prescindir del número porque descansa en sus instrumentos”. Para la ciencia política, se trata de una joya conceptual brillante, pero, para un biógrafo provocador, es una confesión a corazón abierto. Ésta no es sólo una definición, es una declaración existencial. El poder, para Arendt, es el espacio de lo humano por excelencia: la palabra, el acuerdo, la plaza pública, la acción concertada. Es la polis griega, la civitas romana, lugares que idealizaba como el pináculo de la vida política. El poder es pertenencia. La violencia, en cambio, es la negación de todo eso, es el monólogo del cañón de un arma, la soledad del instrumento, la anti-política. Arendt, la exiliada, fue testigo directo de cómo el poder legítimo del pueblo alemán —ese actuar concertado de muchos— se desvanecía, reemplazado por la violencia aplastante de un régimen que ya no necesitaba el consenso, sólo las herramientas de la opresión y la aniquilación. Cuando la autora escribe que “el dominio por la pura violencia entra en juego allí donde se está perdiendo el poder”, ¿no está describiendo, con una precisión dolorosa y casi clínica, su propia biografía? La pérdida de poder de su comunidad fue el vacío que generó la “tentación para reemplazar al poder por la violencia” por parte del Estado. Su vida es la prueba empírica de su teoría. Esta distinción no nace de la observación desapegada desde una torre de marfil, nace de la experiencia indeleble de ver cómo el poder —entendido como la comunidad— es aniquilado por la “violencia” —el instrumento, el artefacto, la cámara de gas. Su insistencia en este punto es el intento de una superviviente por darle un nombre exacto al cataclismo que partió su vida en dos, separando para siempre el poder intelectual que ella anhelaba y cultivaba, de la violencia física que la convirtió en una paria. Es el lenguaje de quien ha visto que la violencia más terrible no necesita multitudes que la apoyen, sino sólo unos pocos que manejen sus inhumanos artefactos.

Profundicemos en otra de sus ideas clave, una que la persiguió y definió su legado: la naturaleza instrumental de la violencia. Su afirmación de que “la verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medio-fin” es la piedra angular de su defensa contra el caos. La violencia, para ella, no es una pasión primigenia, un torbellino incontrolable del alma humana. No, es una herramienta. Es fría, calculadora y, en su manifestación más terrible y moderna, burocrática. Es imposible no trazar una línea directa entre esta concepción y su polémico estudio sobre Adolf Eichmann y la “banalidad del mal”. Su negativa a ver a Eichmann como un monstruo sádico y su insistencia en retratarlo como un burócrata mediocre que seguía órdenes —un simple engranaje en una maquinaria de exterminio— fue, y sigue siendo, escandalosa para muchos. Pero, ¿y si esta teoría no fuera tanto una descripción de Eichmann como una revelación de los mecanismos de defensa propios de Arendt? Enfrentada a un mal tan absoluto que desafiaba la comprensión y amenazaba con la locura, su mente buscó refugio en la única categoría que podía contenerlo y hacerlo inteligible: la instrumentalidad. Al reducir el horror a una cuestión de “medios para un fin”, Arendt quizás se protegía de la insoportable verdad de un odio irracional y visceral. Es la reacción de una intelectual pura, una mujer que, ante el abismo, se aferra a la lógica como a un salvavidas. Su análisis de la violencia como herramienta es el andamio filosófico que construyó para no tener que mirar directamente a la cara del caos. Es su forma de decir: el mal no es una fuerza metafísica incomprensible, es la terrible consecuencia de la ausencia de pensamiento, el triunfo de la burocracia sobre la humanidad, un “dominio de Nadie” que resulta en una “tiranía sin tirano”. Es aquí donde Arendt clava su daga filosófica más afilada al recordarnos que “nadie tiene derecho a obedecer”, pulverizando la excusa del engranaje obediente e imponiendo la carga radical de la responsabilidad y el juicio personal. Esta tiranía burocrática no era una invención del siglo XX. Arendt sabía que, en cierto modo, “la falsedad deliberada y la mentira descarada se han utilizado como medios legítimos para lograr fines políticos desde el comienzo de la historia registrada”, pero lo que era nuevo era la escala industrial de esa mentira para normalizar el horror. Esta “tiranía sin tirano” es la pesadilla moderna por excelencia, un sistema donde todos son víctimas y, a la vez, cómplices anónimos, privados de la capacidad de actuar políticamente. ¿No es ésta la descripción más precisa de la experiencia de ser un número en un expediente, un objeto a ser transportado, un problema a ser solucionado por un sistema impersonal? Su teoría es el lenguaje de la víctima de la burocracia.

Finalmente, consideremos su crítica a quienes, como Jean-Paul Sartre o Georges Sorel, glorifican la violencia revolucionaria. Arendt se distancia de la idea de que a través de la furia loca los miserables de la tierra pueden hacerse hombres. Aquí emerge la Arendt más compleja, la más desafiante y, quizás, la más elitista. Su desdén no es sólo moral, es profundamente estético e intelectual. La violencia como espasmo, como furia creativa, como acto de auto-recreación, le resulta ajena, casi vulgar. Ella, que idealizaba la polis griega y la civitas romana, concebía la política como un espacio de discurso, de persuasión, de acción concertada, de poder generado por el acuerdo; no por la erupción volcánica de la rabia. ¿Revela esta situación una desconexión profunda con el sufrimiento que engendra la rabia revolucionaria? Es muy posible. Podríamos argumentar que Arendt, la intelectual refugiada en la seguridad de las bibliotecas de la Ivy League, contemplaba la violencia de los oprimidos con la misma distancia con que analizaba los textos de Platón o Cicerón. Y, sin embargo, sería un error verla como una simple espectadora insensible. Pocos teóricos han analizado con tanta lucidez y empatía las consecuencias de cómo las naciones tratan a los refugiados. Sus escritos sobre el tema, anclados en su propia experiencia de apátrida, siguen siendo de una relevancia brutal. Ella comprendió, inspirada por Rilke, la desesperación existencial de no ser escuchado, una frustración que hoy vemos en la inacción política donde el clamor ciudadano se pierde en el vacío. Su crítica a Sartre es la defensa de una pensadora que, habiendo visto el peor rostro de la modernidad destructiva, se refugió en un ideal clásico de orden y deliberación. Quizás fue incapaz de empatizar plenamente con aquellos para quienes la destrucción del viejo mundo no era una opción, sino la única forma posible de creación. Su terror no era al cambio, sino a que el Terror de Robespierre —esa justificación de la inhumanidad en nombre de la humanidad— se convirtiera en la norma y no en la aberración. Para ella, la violencia, incluso con la mejor de las justificaciones, siempre corre el riesgo de devorar el fin por el que se utiliza, dejando sólo la maquinaria de la destrucción. Su experiencia le enseñó que, una vez que se desata la violencia instrumental, ésta adquiere una lógica propia, indiferente a las causas nobles que pretendía servir.

“Ningún filósofo y pensador político del siglo XX tiene en la actualidad un eco tan amplio”, sentenció el historiador Walter Laqueur en 1998. Es precisamente esa resonancia la que nos exige profanar el icono para encontrar a la mujer. Al hilar estos puntos, emerge un retrato muy distinto al del icono de mármol. Vemos a una mujer forjada en la pérdida, cuya brillantez analítica era también su escudo más sofisticado. Una pensadora cuya aparente frialdad teórica podría ser la cicatriz de un trauma inenarrable. Una idealista cuya fe en el poder del discurso y la acción conjunta era tan intensa precisamente porque había experimentado en carne propia la impotencia más absoluta ante la violencia de los instrumentos. Su obra entera puede leerse como un esfuerzo monumental por reconstruir, en el plano de las ideas, el mundo que le fue arrebatado en el plano de la realidad.

De este modo, la próxima vez que lean a Arendt, los invito a este ejercicio de insurrección intelectual. No la lean como a una teórica distante que flota por encima de la historia, sino como a una mujer que nos cuenta su propia historia a través de sus definiciones y distinciones. Su obra sobre la violencia es, quizás, su pieza más personal, un intento desesperado y genial de imponer un orden lógico al horror que la despojó de todo, excepto de su intelecto formidable. Y en esa lucha titánica, entre el recuerdo del dolor y la búsqueda incansable de la claridad, en esa tensión entre la herida y la razón, es donde encontramos a la verdadera, compleja y eternamente fascinante Hannah Arendt.

- Sociólogo y politólogo, experto en psicología social sobre la violencia de género. ↩︎

Nota sobre las imágenes. A continuación, se enlistan los créditos autorales del material gráfico:

a) Imagen de la portada: Plato Terentev [@platoterentev], obtenida del sitio web de Pexels.

b) Imagen 1: Barbara Niggl Radloff (el material se comparte bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International).

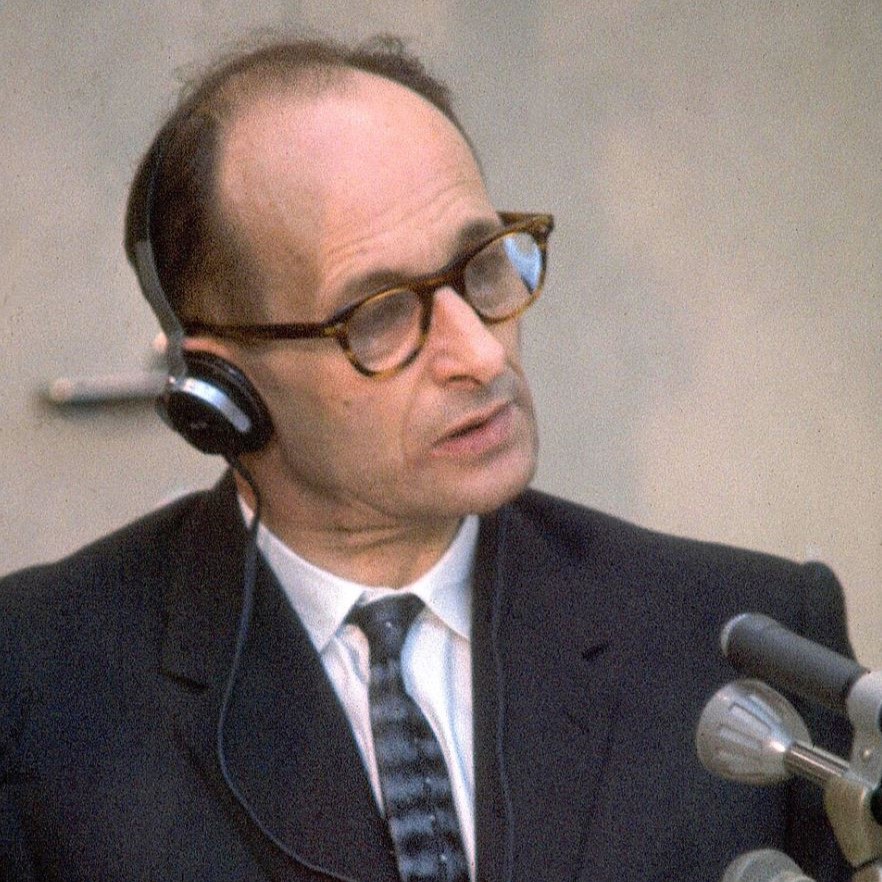

c) Imagen 2: Colección nacional de foto de Israel (el material es de dominio público).