El repunte del nacionalismo no sólo exhibe las incomodidades del mundo actual, sino las formas que asume el poder en el presente. Pese a la racionalidad que el pensamiento moderno se atribuye a sí, los Estados nacionales revelan que las ambiciones del humano —étnicas, lingüísticas, religiosas— no han cambiado mucho desde hace siglos: acaso sólo se encubrieron detrás de aparatos sofisticados.

Por: Daniel Ochoa Rodríguez 1

Estados Unidos, 21 de julio de 2025

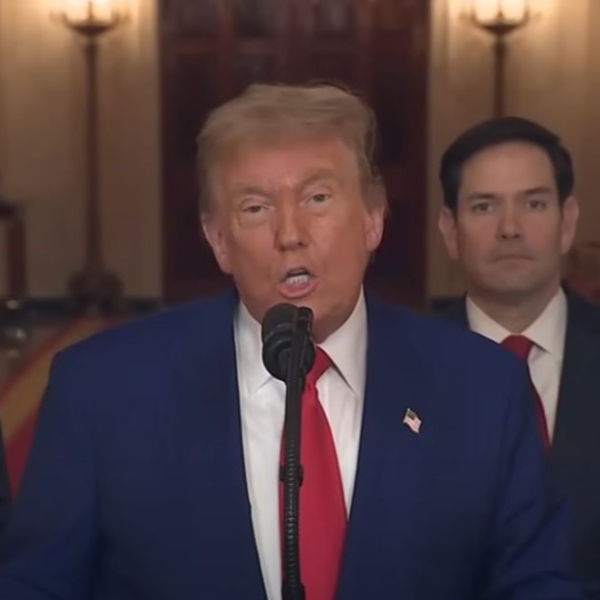

Rumbo a las 10 de la noche, Donald Trump dio el anuncio de que su país había bombardeado tres centrales nucleares de Irán (Fordo, Natanz e Isfahán). Le acompañaban, aunque en segundo plano, tres de sus colaboradores más próximos (Vance, Rubio y Hegseth). El número de acompañantes correspondía curiosamente al número de locaciones atacadas. En algún sentido, la escena parecía cifrar el mensaje de que, ante una amenaza, hay un contrapeso de igual proporción. La retórica del presidente era la de siempre: apelar al amarillismo, reducir la realidad a simplificaciones bochornosas —“Irán, el bully de Medio Oriente”— y evocar imágenes violentas muy detalladas —“con sus bombas, Irán ha cercenado los brazos y las piernas de nuestra gente”—.

Ciertamente, no me interesa describir su discurso. Es patético y sobran análisis al respecto. Pero quisiera llamar la atención sobre lo último que dijo antes de cerrar: “…quiero agradecer a todos. Y, en particular: Dios, sólo quiero decirte que te amamos. Y amamos a nuestro gran ejército. Protégelos. Dios bendiga a Medio Oriente, Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias”. De la violencia a la mansedumbre, el semblante de Trump cambió por completo al dictar aquellas frases. La imagen fue reveladora: un hombre muy poderoso, siempre airado y sumamente arrogante se subyugaba ante una idea, un precepto que nunca ha visto. Parecían más las palabras de un pastor presbiteriano, que las de un presidente de un país supuestamente laico y liberal. Casi podríamos asegurar que su cambio de actitud y sus palabras fueron genuinas: verdaderamente creía que Dios lo estaba escuchando.

Nacionalismo y Estados modernos

Un comienzo nunca tiene un nombre preciso. Desde el siglo XX, muchos autores anunciaron el fin de la modernidad y, naturalmente, el comienzo de otra época. Apelativos como “posmodernidad”, “capitaloceno” o “tecnofeudalismo”, entre otras categorías más o menos difusas, han circulado en los debates académicos y círculos intelectuales. No sabemos si se equivocaron: comprender el tiempo actual suele ser complejo, pues sus rasgos característicos a menudo cambian de forma. Pero quizá sea un poco más fácil entender al presente si comenzamos, más que por enlistar sus rasgos, por rastrear las incomodidades que suscita.

Hoy la globalización mantiene vivo el debate sobre el Estado-nación, proyecto cuya vigencia parece temblar en algunos aspectos, mientras que en otros confirma su entereza. La pandemia de Covid, de algún modo, mostró las dos caras actuales de los Estados modernos. Por un lado, resultó evidente la permeabilidad de sus fronteras no sólo ante agentes biológicos, sino ante ideas, imágenes y noticias. Se había confirmado, una vez más, que los límites nacionales no eran más que realidades discursivas y artificios jurídico-legales. En contraposición, los gobiernos nacionales tuvieron una importancia capital en la gestión de la contingencia, pues las decisiones de cada uno marcaron diferencias determinantes entre Estados. No menos importante fue la cuestión de las vacunas que, en lugar de distribuirse de modo privado, se optó por dispensarlas públicamente, según los criterios de cada país. La contingencia, de esta manera, terminó por evidenciar que el Estado no era un simple facilitador preocupado por atender a las fallas de mercado, como siempre han pretendido algunos liberales, pero tampoco era una entidad autosuficiente e inmune al exterior, como a menudo delinea la fantasía de numerosos nacionalistas.

En tiempos actuales, la vigencia del Estado-nación es bastante más compleja de lo que parece. Si nos apegamos a las incomodidades que advertimos hoy, habría que comenzar por notar cómo se articulan los proyectos políticos y qué discursos producen. Aunque la crítica ha optado por centrarse en los proyectos de ultraderecha —cuestión justa y urgente, dadas sus infamias recurrentes—, la verdad es que las izquierdas no han estado exentas de algunos recursos peligrosos que han apuntado hacia la intolerancia, las ortodoxias ideológicas y, en algunos casos, ciertas retóricas que rayan en los discursos de odio. Efectivamente, al alejarnos del espectro político para analizar la situación, rápidamente advertimos un factor común: el nacionalismo. En ese aspecto, hoy ya no parece importar si el proyecto político es de izquierda o de derecha, pues en ambos casos persiste una idea nacionalista marcada, muchas veces agresiva u hostil hacia el exterior. El nacionalismo ha sido uno de los valores más vulnerados en el siglo XXI.

La idea del Estado moderno, basado en determinada homogeneidad cultural, no ha quedado del todo rebasada y, sin duda, ha sido una de las ficciones más peligrosas desde sus primeros ejemplares. Es verdad que en muchos países han quedado dirimidas del aparato oficial las distinciones basadas en los rasgos culturales de sus integrantes, pero la vida cotidiana refleja una realidad diferente. En el lenguaje, por ejemplo, puede notarse esta condición: después de los mitos que la crítica fue derribando sobre la esencia del nacionalismo —la raza o la religión, por ejemplo— ha quedado en pie el de la unidad de la lengua. Uno de los argumentos es que hablar lenguas distintas entorpece la comunicación y, con ello, la conciliación de conflictos, además de la llegada a acuerdos, base de toda sociedad. Ignoro si la traducción en tiempo real y la IA derribarán este argumento en los próximos años, pero, en realidad, parece que hay algo más profundo: el miedo a que la cultura propia se contamine o, en un caso extremo, desaparezca.

Una postura frente al tiempo

En el fondo, acaso lo que importa en el Estado nacional, como forma de organización política, no son realmente los ciudadanos que lo conforman, sino las ideas que en ellos germinan: el individuo como portador de un precepto que instrumentaliza con su vida diaria. Podría decirse que, a través de miles de conciencias y voluntades, el Estado nacional “cobra vida” —no en un sentido biológico, resulta claro, pero sí en una lectura social—. En este diálogo constante entre el individuo y las instituciones que lo habitan —ritos, creencias, preceptos—, un proyecto más grande conquista su sentido, adquiere gravedad y asegura su continuidad. Lo que se quiere reproducir es una idea y, con ella, una forma determinada de organización: no es la persona, sino la cultura que toma cuerpo en esa persona. Por supuesto que la discusión es compleja, y a menudo hay que inclinarse por alguna postura, ya sea de corte individualista (también llamada atomismo, que consideraría a la sociedad como un ente que fluye de los individuos, como en el caso del liberalismo) o de corte organicista (también llamada olismo,2 que propondría lo contrario, es decir, que la sociedad antecede a los individuos, como en el caso del socialismo). Las naciones liberales modernas pregonan lo primero, pero sus acciones revelan, más bien, su predilección —generalmente velada— por lo segundo.

No importa si se trata de una sola persona o de un país entero, toda ambición está atravesada por una inquietud sobre el futuro y auspiciada por una certeza del pasado. Por eso no hay nacionalismo sin un manejo preciso del tiempo o, mejor dicho, sin una postura frente al devenir histórico. Muchas veces en la estructura de los proyectos nacionalistas, el presente es lo incómodo, lo sucio o lo desviado, y al invocar a un esplendor presuntamente perdido, no dudan en afirmar que un pasado glorioso puede recuperarse. Esta condición habilita las formas del futuro. No sorprende encontrar similitudes con los paraísos que ilustra frecuentemente el pensamiento religioso: un ámbito que se perdió, pero que puede recuperarse. Así, entre la incertidumbre y la nostalgia, se abre una circunstancia fecunda para que surja la figura del caudillo, el populista o el demagogo. De hecho, los proyectos nacionalistas que más rápido han ascendido en la disputa por el poder han apelado a alguna gloria pasada. Sobran los ejemplos en el siglo XX, como el de Mussolini, que hablaba de un tercer apogeo italiano, después del imperio romano y el Renacimiento. Ya en el siglo XXI, la estructura retórica del proyecto trumpista era básicamente la misma: su frase lastimosa, “Make America great again!”, lo dice todo. Incluso los discursos construidos desde la izquierda han sugerido una lógica similar. En México, por ejemplo, López Obrador aseveraba que podía recuperarse simultáneamente el esplendor prehispánico y el liberalismo juarista que hipotéticamente le habían sido arrancados al país.

Los proyectos nacionalistas parecen refrendar que el humano nunca ha abandonado la fantasía arcaica de no tener que depender de nadie: cerrarse al exterior y vivir encerrado con su comunidad —las utopías literarias, por ejemplo, suelen evocar estos sueños de autosuficiencia—. Posiblemente, detrás de tales anhelos haya una añoranza de trascendencia. Creo que sería muy severo condenar ese deseo por sí solo —cada quien habita las fantasías a que le orillaron sus propios destierros—: más bien habría que juzgar las acciones que una sociedad está dispuesta a ejecutar para conseguirlo. Sea el instinto más básico de supervivencia o el anhelo más elaborado de trascendencia, el humano ambiciona el poder para asegurar la continuidad de un elemento que considera valioso: desde la vida o integridad propias hasta cuestiones colectivas más abstractas como la raza, la religión o el lenguaje de la sociedad que integra. En ese punto, el sentido del tiempo cobra mayor relevancia: el futuro se habita en todo momento, pues las imágenes que se construyen de él determinan las formas de experimentar el presente. Quizá, después de todo, la idea del Estado moderno no haya cambiado mucho las ambiciones más arcanas de la humanidad.

Más allá del individuo, la cultura: el caso de Estados Unidos

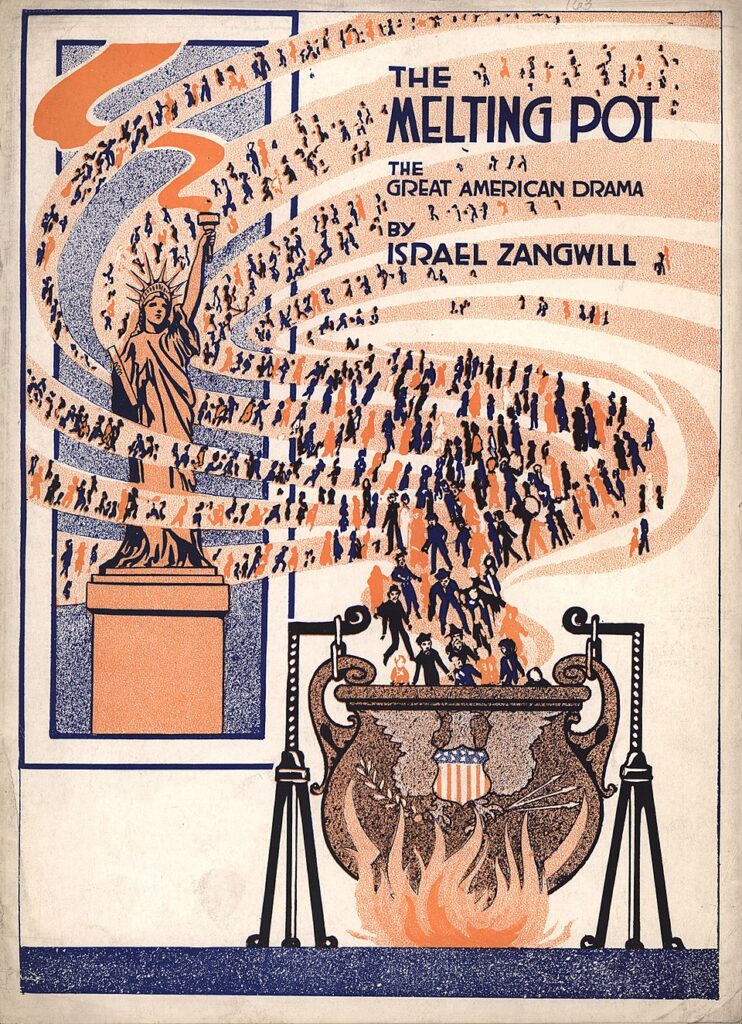

Varios autores han argumentado que Estados Unidos es uno de los pocos países cuyo nacionalismo rompe con la estructura convencional: en lugar de voltear al pasado para conformar su identidad nacional, encuentra en el futuro ese elemento que da cohesión a su sociedad. Así, la idea del melting pot —vapuleada, pero aún vigente— le permite eludir la prescripción nacionalista de una homogeneidad racial o religiosa para conformar su sociedad y, en cambio, le hace depender únicamente de la voluntad de sus integrantes —sin importar presumiblemente su origen, a reserva de acatar el estado de derecho y de poder comunicarse en lengua inglesa— para crear una nación donde las libertades se preserven, con tolerancia y respeto por la diversidad. Suena acorde a los parámetros modernos, pero la realidad ha dispuesto algo distinto.

Habría que comenzar por notar el origen de los Estados Unidos y las ideas de los primeros pobladores que dieron origen a la nación: parecería que, muy en el fondo, lo que ha intentado preservarse es el proyecto cristiano, particularmente en su rama protestante. No sólo eso, también la raza blanca. Esta condición exhibiría por qué, en contraposición a los retos técnicos tan complejos que se ha propuesto y que ha logrado —en algunos casos, absolutamente inútiles, como llegar a la luna—, a un fenómeno como el racismo nunca se le ha encontrado una solución, o por qué, pese a las pretensiones de la modernidad por desencantar la razón humana, los presidentes, el himno nacional y los billetes siguen aludiendo a la custodia de la divinidad. Podría ser, entonces, que hay un proyecto más profundo que dicta la agenda del país. Hace unos siglos, cuando los primeros conquistadores llegaron a América, encomiaron a la fe que los unía: “habiendo emprendido para la gloria de Dios, y el avance de la fe cristiana […] una travesía para plantar la primera colonia en las partes norteñas de Virginia…”, dice el pacto del Mayflower. Hoy, el estadounidense promedio sigue cantando un himno que reza:

.

Bendecida con victoria y paz, que la tierra rescatada por el Cielo

alabe al Poder que nos creó y nos preservó como nación.

Entonces debemos conquistar, cuando nuestra causa es justa,

y que éste sea nuestro lema: “en Dios está nuestra fe”.

Y la bandera estrellada en triunfo ondeará

sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes.

Las ideas étnico-religiosas son realidades más profundas y añejas que los jóvenes Estados nacionales. En el caso de Estados Unidos, el protestantismo antecedió a los ideales modernos y liberales que lo llevaron a su fundación como nación moderna, pero crea con ellos una concomitancia inmejorable. Se trata de una forma religiosa que encontró su correspondencia en una forma de organización económica. Por un lado, en el cristianismo protestante (particularmente el evangélico, la rama mayoritaria de ese país), no hay una autoridad centralizada, como en el catolicismo, sino que cada pastor puede fundar su propia iglesia, condición que lleva a una multiplicación de comunidades practicantes. Por otro lado, la lógica del capitalismo incentiva la propagación de la oferta de bienes y servicios, acompañada de una lucha contra las actividades monopólicas. En ambos casos, la tendencia parece ser el atomismo y la desarticulación de un poder centralizado: llámese autonomía congregacional, en un caso, o libre mercado, en el otro. Otro tanto puede atribuirse a lo que Max Weber expresa con detalle: la ética protestante de trabajo (disciplina, ahorro, reinversión, rechazo al lujo, condena a la holgazanería) creó las condiciones propicias para que el capitalismo germinara como forma de organización económica en el Occidente moderno.

Pese a lo anterior, hay que recalcar que la supervivencia de una religión como fundamento —velado o no— de un Estado nacional no es exclusiva del caso estadounidense. Algo similar sucede en otros países, como Irán e Irak, que escenifican una contienda severa entre el islamismo chiita y el sunita, o más explícitamente, en Israel, que resguarda al judaísmo. Un caso igualmente notorio es el del Vaticano. Dicha condición lleva el debate del declive nacionalista hacia otros ámbitos más allá de los que se discuten comúnmente, sobre todo hacia aquéllos que se consideraban superados por el proyecto mismo que llevó a la fundación de los Estados nacionales: la modernidad.

Un enemigo a la medida

Nadie desconoce la recurrencia típica de Estados Unidos a encontrar enemigos, cuestión que parece ser un rasgo típico de su talante. Pese a que supuestamente acepta la diversidad dentro de su sociedad y a pequeña escala, la verdad es que no parece tolerar las diferencias en ideas de gran escala, como la organización social, el sistema económico o la noción del tiempo y el sentido histórico. El antagonismo con la Unión Soviética, que mantuvo a la humanidad al borde de la guerra nuclear durante no pocos años del siglo XX, confirma esta lógica. Más allá de las confrontaciones con que dicha oposición se escenificaba —desde la carrera armamentista o la espacial, hasta cosas tan banales como una partida de ajedrez o de baloncesto—, Estados Unidos siempre vio reflejado en la nación soviética muchas cosas que despreciaba. Al señalar con desdén las características del bando contrario, la nación americana terminaba por confirmar sus estatutos.

Por extraño que parezca, el periodo de la Guerra Fría fue un momento sistematizado y estructurante para Estados Unidos, cuyo nacionalismo se vio beneficiado de algún modo. Dicho país se acostumbró a contender con un adversario, aunque gigante, de límites más o menos precisos, tanto ideológicos como territoriales, conflicto que terminaba por devolverle imágenes muy precisas de los valores nacionales estadounidenses. Después de la caída del comunismo, ya liberado de su amenaza más grande, las cosas se complejizaron para el país americano. Naturalmente, se percató de que, a lo largo del siglo XX, en el curso de su escalada para volverse la potencia más grande del mundo, los opositores que había creado en el camino eran más complejos, diversos y dispersos. No sólo eso: había perdido las palabras y los símbolos precisos para denunciar lo que consideraba perjudicial según su noción del devenir histórico. No quedó más remedio, una vez más, que recurrir a los valores modernos para fabricar un enemigo a la medida —además de otros artificios velados, como los valores propios de una sociedad religiosa—, que en esta ocasión encerró en el término islam y otros conceptos que se le han asociado, como terrorismo. Esta condición continúa hoy presente. Como reafirma la retórica del presidente Trump, ante una amenaza que se complejiza, la respuesta se simplifica con lugares comunes y discursos más o menos geométricos.

Bajo su concepción del tiempo, la renuncia a los valores de la modernidad es una de las cosas que más desentona con los valores liberales de Estados Unidos. Dicha nación ve en el islam a un sistema que petrifica a las sociedades: según su argumento, vivir sin democracia es una condena a la inmovilidad, condición que, por préstamo de un razonamiento de la física moderna, supone la “muerte” del pensamiento.3 En ambos proyectos hay contradicciones irrenunciables que giran en torno a la libertad, la democracia y el progreso. Norberto Bobbio añadiría que el Estado liberal es, además de una categoría política, un criterio de interpretación de la historia. Por tal motivo, en la retórica estadounidense, el hecho de aludir a Israel como la única democracia de Medio Oriente lleva a justificar un apoyo incondicional, pues lo señala, más que como un “foco de esperanza”, como un “proyecto libertario” en regiones presumiblemente hostiles, pero, además, suspendidas en el tiempo. Desde luego, sobran las coincidencias, afinidades y complementariedades entre Estados Unidos e Israel —por ejemplo, la idea de ser un pueblo supuestamente elegido (uno por sus habilidades político-intelectuales y el otro por su condición étnica)—, pero lo más importante son los lazos económicos, políticos y militares que los unen. Eso mismo llevó al gobierno estadounidense a exentar a Arabia Saudí de su lucha embustera por la libertad, a sabiendas de las represiones que ejercía la familia real en su pueblo y los patrocinios a algunas agrupaciones paramilitares que más tarde conducirían a los presuntos atentados del 11 de septiembre. De nueva cuenta: un enemigo hecho a la medida.

Supraliberalismo

Es difícil saber si el mundo actual se ha complejizado o si, sencillamente, no entendemos el curso de sus transformaciones. No obstante, frente a esta duda, es innegable que el cambio ha dejado expuestos algunos despropósitos e inconsistencias de los Estados nacionales. Y ante esta circunstancia, los proyectos nacionalistas —del espectro político que sean— han tomado fuerza para mantener vigente a la nación moderna como forma de organización. En todo caso, el desvanecimiento de los límites nacionales no ha sido el inconveniente más importante, sino la cohesión de sus integrantes: asegurar la continuidad de una idea requiere un núcleo sólido de personas que la preserven lo más uniforme posible.

El Estado liberal —tópico que nos condujo a esta discusión— propuso una conquista cada vez más amplia de libertades, pero, al alcanzar cierto grado, parece que tal propósito comenzó a volverse en su contra. Sería arriesgado señalar con exactitud cuál fue ese punto, pero posiblemente ocurrió cuando la idea de libertad rebasó la idea de nación, es decir, al sobrevenir un “supraliberalismo” en que la libertad de los individuos dejó de servir a la causa nacional del Estado liberal moderno (cuyas instituciones, además, comenzaron a percibirse como estorbosas, ya fuese por incompetencia o por impotencia). En términos llanos, el “supraliberalismo” correspondería a una fase avanzada del liberalismo en que se desborda a sí mismo y termina por anular su fundamento político. Eso explicaría por qué hoy en muchos países han surgido proyectos nacionalistas con rasgos antiliberales y antidemocráticos: es una forma de contrapeso. No sólo eso, acaso dicha situación evidenciaría también que las posturas individualistas que exaltan las naciones liberales son, en realidad, una vía para encubrir una postura organicista.

Da la impresión de que en muchos países cunde hoy el temor de que este “supraliberalismo” termine por disolverlos, cosa con que soñaron los anarquistas cuando tildaron al Estado (más allá de “mal necesario”, como proponían los liberales) de “mal absoluto”. De este modo, una de las respuestas más apremiantes ha sido poner límites a las libertades, de entre ellas, las del cuerpo, por ser el ámbito donde el individuo refrenda su libertad por excelencia. Así, elementos como el aborto, el movimiento trans o la homosexualidad son reprimidos en favor de la familia tradicional, cuestión que, además, persigue un propósito demográfico: asegurar la reproducción de los ciudadanos bajo los estándares deseados por el proyecto nacional. Más allá de la migración, la diversificación de cultos o la incursión de lenguas nuevas en un territorio, lo que parece horrorizar al proyecto nacional es la pérdida de los elementos que generan cohesión y que considera valiosos rumbo a su preservación como nación. La religión parece ser uno de esos valores fundamentales que se resguarda bajo las convicciones nacionales, pero no menos importantes son la raza y la lengua. El caso estadounidense nos hace pensar que los valores modernos que pregona son, en realidad, el intento por homologar una idea del mundo, hacerla lucir natural y, en ese proceso, asegurar la supervivencia de aquellos tres valores. Su caso, por supuesto, no es un hecho aislado, aunque quizá sí uno de los más representativos. Algo similar sucede con algunas naciones de Oriente Medio, de Europa y de la América hispana.

Imágenes 7 y 8: Propaganda transfóbica y a favor de la familia tradicional, difundida en X por Elon Musk.5

Durante el siglo XX se catalizaron varios de los cambios que las corrientes de la modernidad habían perpetrado a lo largo de muchos años. No sin algunos prodigios —sería injusto pasarlos por alto—, el resultado fue una gran movilización, un siglo lleno de miserias e infamias. El siglo XXI, en cambio, parece corresponder a la crítica a esas movilizaciones, no menos que el resabio de despertar en el mismo sitio pese a unas promesas ilustradas cada vez más remotas. En función de eso, hoy surgen dos preocupaciones. En primer lugar, está el desgaste cada vez más evidente de un proyecto en el cual confiar: la modernidad arrancó las estructuras tradicionales de la conciencia del individuo, forjó la imagen de un sujeto universal y desencantó su mundo bajo la promesa de que el humano se bastaba a sí mismo. La realidad, no obstante, esgrimió un escenario diferente, en que no todos cabían dentro de ese supuesto universal, además de revelar que la razón seguía habitada por pasiones y arrebatos. La segunda preocupación radica en la dificultad de nuestra convivencia. El siglo XX intentó crear las bases —generalmente parciales y llenas de exenciones— de un mundo donde fuese posible convivir entre naciones. Las circunstancias actuales, sin embargo, han evidenciado la farsa de la ONU, la diplomacia y los aparatos de convivencia internacional. Hoy abundan los ejemplos para revelar lo frágiles e impotentes que siempre fueron esas estructuras: la invasión de Rusia a Ucrania (2022), la limpieza étnica cometida por Israel en la Franja de Gaza (2023), la invasión de la embajada mexicana por parte del ejército ecuatoriano (2023), los “ataques preventivos” de Estados Unidos e Israel a Irán (2025), los asesinatos en aguas internacionales por parte del ejército estadounidense (2025).

El nacionalismo siempre ha asumido formas y discursos grotescos, pero es indudable que, durante el primer cuarto de siglo XXI, sus efectos se han acelerado e hiperbolizado por los cambios en la comunicación. Varias lecturas del presente se abren si entendemos a este fenómeno como una de las respuestas a las incomodidades de nuestro tiempo. Por eso no desconfío en las palabras de mis mayores: quizá sí estemos en el curso de entrar a otra época y la falta de certeza sobre lo que se aproxima causa malestar. La pregunta, entretanto, sigue siendo la misma de siempre: ¿por qué el humano ambiciona el poder, sea en su calidad de individuo o de integrante de una comunidad? Parece que la raza, la lengua y la religión no son más que formas de organización, pero, sobre todo, de poder: artificios con que una sociedad asegura la cohesión de sus integrantes para hacer frente a las vicisitudes del tiempo y, así, procurar su supervivencia. Pero, paradójicamente —parafraseando a Edward Said—, ¿podremos dividir la realidad humana en culturas, historias o tradiciones y sobrevivir airosamente a sus consecuencias?

- Escritor y editor. ↩︎

- Me apego a la forma como se refiere en el texto de Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, publicado por el Fondo de Cultura Económica. ↩︎

- En el campo de la física, según estipula la ley de la termodinámica, la llamada “muerte del universo” o el fin del tiempo sucederá cuando la energía alcance un equilibrio total, es decir, cuando no haya más movimiento. A propósito, consúltese, en el número tercero de la revista Formas Nómadas, el documento Reflexiones sobre el tiempo desde la física, de José Rubén Morones Ibarra. [Dar clic para conducir al enlace]. ↩︎

- Después del colapso de las torres gemelas, de entre los escombros se encontraron varios elementos estructurales que simulaban una cruz. Posiblemente se trataba de la conexión entre una columna y dos trabes. Algunos de estos elementos fueron rescatados y usados para hacer monumentos y conmemorar el suceso. El paralelismo que se hace con el símbolo cristiano da cuenta del arraigo de dicha religión en el país. ↩︎

- Cuando comenzó el segundo mandato de Donald Trump, el sinvergüenza Elon Musk anduvo merodeando por la Casa Blanca, además de ejercer un cargo político hecho a la medida. Aunque poco después se distanció del presidente, converge ampliamente en sus discursos de odio (xenófobos, homófobos y encubiertamente racistas) a favor de una sociedad estadounidense tradicional: blanca, protestante, heterosexual, de ascendencia preferentemente anglosajona. ↩︎

Nota sobre las imágenes: a continuación, se enlistan los créditos autorales del material gráfico:

a. Imagen de la portada: usuario del sitio web Pexels “cottonbro studio” [@cottonbro].

b. Imagen 1: captura de pantalla de video de YouTube titulado “Watch President Donald Trump’s address on the U.S. bombing of Iran“, difundido por el canal CNBC Television. [Dar clic para conducir al video].

c. Imagen 2: captura de pantalla de video de Youtube titulado “Watch President Donald Trump’s address on the U.S. bombing of Iran“, difundido por el canal CNBC Television. [Dar clic para conducir al video].

d. Imagen 3: Polina Zimmerman [@namesofvenus].

e. Imagen 4: usuario de Wikipedia “Janneman” (el material es de dominio público).

f. Imagen 5: James Tourtellotte (el material es de dominio público).

g. Imagen 6: Samuel Lo (el material se comparte bajo la licencia Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

h. Imágenes 7 y 8: Captura de pantalla de publicaciones en X por parte de la cuenta de Elon Musk.

i. Imagen 9: Jaber Jehad Badwan (el material se comparte bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International).